Dezember: Vanessa A. Opoku

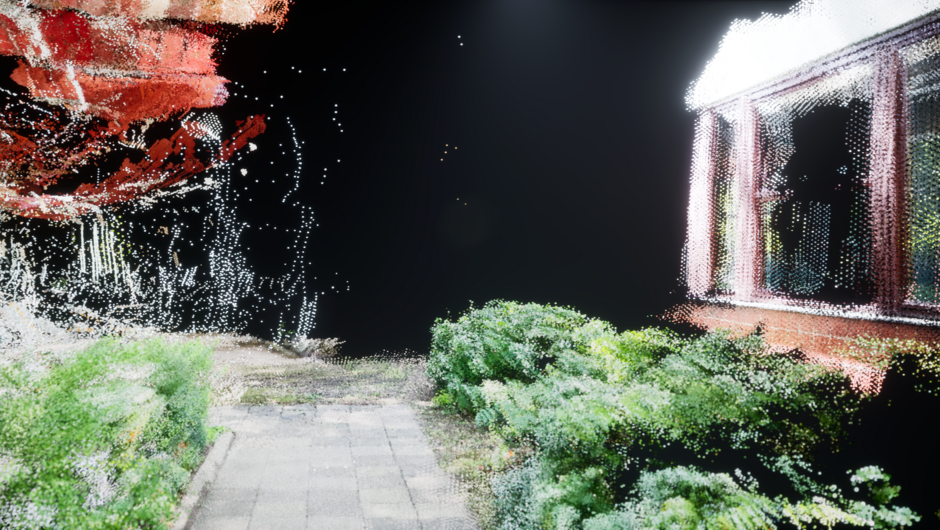

In den Videoarbeiten „Nichts als Solide“ und “Haltung” von Vanessa A. Opoku durchstreift geisterhaft der Blick des virtuellen Auges eine städtische Landschaft, flaniert entlang Orten der Erinnerung. Aus dem grenzenlosen Dunkel formen sich schemenhafte Kulissen, werfen vereinzelte Laternen ein Schlaglicht auf einsame Gegenstände. Die unsichtbaren Wände werfen den Hall der Geschichte zurück, über den auch die ruhige Stimme der Erzählung sinniert. Ein einfühlsames Porträt über die Suche nach einem Platz im Geflecht von Zeit und Raum, nach Gehör in der Erzählung dieser Welt und einem Blick in die ungeschriebene Zukunft.

DOCK20: Das erzählende Ich schwebt geisterhaft durch eine fragmentierte, urbane Kulisse. In was für einer Topografie bewegen wir uns?

Vanessa A. Opoku: Wir bewegen uns im urbanen Raum, wo genau bleibt erst einmal ungewiss. In welcher Zeit auch. Dieser Raum steht stellvertretend für eine Suche nach Freiheit und Selbstermächtigung, den viele Menschen, vor allem marginalisierte Menschen in unserer Gesellschaft suchen und gesucht haben. Im Kontext der Arbeit sind die Aufnahmen allerdings im heutigen Berlin entstanden. Die beiden Autor:innen, mit deren Gedichten der Datensatz für die künstliche Intelligenz gefüllt wurde, haben mit Berlin ihren Lebens- und Schaffensort verbunden. Sie haben sich in Zeiten von faschistischer Bedrohung hier ihre Freiräume erkämpft, ihre Kompliz:innenschaften aufgebaut und die Zustände in ihren Schriften reflektiert. Sie haben sich in diesen Ort eingeschrieben.

D20: Du arbeitet für deine Videos mit 3D-Renderings – durch den Filter der Digitalität betrachtete Wirklichkeit. Was ist darin für dich das Spezifische?

VO: Im virtuellen Raum kann ich Räume und Erfahrung schaffen, die ich im physischen nicht, bzw. nur schwer schaffen könnte. Im virtuellen Raum bin ich weniger äußeren Einflüssen unterworfen. Für mich hat dieser Raum das Potential, Utopien oder auch Dystopien greifbarer zu machen. Dabei hat er natürlich immer auch einen Bezug zum physischen Raum. Ich arbeite mit Fragmenten aus unserer physischen Umgebung, die übersetzt, abstrahiert und montiert werden. So habe ich die Möglichkeit, die Grenzen ein Stück weit zu verwischen und den Fokus zu justieren.

D20: Durch wessen Augen schauen die Betrachter:innen während ihres Spaziergangs? An wessen Gedanken haben sie teil? Oder ist es ein kollektives oder ein subjektives Denken?

VO: Ich sehe die Person, aus deren Perspektive wir die Bilder sehen, als ein lyrisches Ich, welches aus den Gedichten von Mascha Kaléko und May Ayim geformt wurde. Ich habe die Gedichte beider Autorinnen als Datensatz für eine künstliche Intelligenz genutzt. Die künstliche Intelligenz “lernt” den Stil, die Schreibweise und die Wörter, die im Datensatz vorkommen. Am Ende kann ich mit ihr in eine Art Konversation treten, bei der ich zum Beispiel Sätze anfange und die KI die Sätze auf Grundlage des Gelernten vervollständigt. Dabei kopiert sie nicht einfach, sondern bildet neue Kombinationen, indem sie die Sätze anfügt, die mit höchster Wahrscheinlichkeit als nächstes folgen könnten. So ergibt sich eine Art neues lyrisches Ich, welches einen Bezug auf die Schriften beider Autorinnen hat, diese aber nicht repräsentiert.

D20: Kannst du mehr über deine Entscheidung sagen, genau jene beiden Dichterinnen und ihre Texte als Grundlage für deine Arbeit zu verwenden? Wer waren diese beiden Frauen?

VO: Mascha Kaléko war eine jüdische Dichterin, die als Kind nach Deutschland kam, um mit ihrer Familie den Pogromen in Galizien zu entkommen. Sie lebte und schrieb in Berlin, bis sie 1935 Schreibverbot bekam und schließlich 1938 vor dem Nationalsozialismus in die USA floh. Am meisten hat mich ihr Gedicht “Wiedersehen mit Berlin” berührt, welches sie auf einer Reise nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb. In diesem Gedicht beschreibt sie ihre alte Heimat, die sie verbannt hat. Sie findet keinen Stein auf dem anderen und hört ihre Freund:innen und Bekannte, von denen viele selbst emigrieren mussten oder deportiert worden waren, vergeblich rufen, während um sie herum die kollektive, deutsche Amnesie zu spüren ist.

May Ayim war eine Afro-Deutsche Dichterin, die der afrodeutschen Bewegung zuzuordnen ist. So war sie Gründungsmitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Sie zog nach Berlin, weil sie sich in der Diversität des urbanen Raums weniger isoliert fühlte und engagierte sich aktiv gegen rassistische Diskriminierung und die nationalistischen Tendenzen, die vor allem nach der Wiedervereinigung eine neue Dimension erreichten. May Ayim zog in ihren Gedichten oft Verbindungen zwischen dem Nationalsozialismus und den 90er Jahren.

Im Kontext der erstarkenden Rechten in ganz Europa erschien es mir passend, als Grundlage meiner Arbeit die Verbindung zwischen diesen drei Epochen der deutschen Geschichte zu ziehen und ihre beiden marginalisierten Positionen, aus denen heraus sie sich ermächtigten, und gegen anschrieben, in den Mittelpunkt rücken.

Vanessa A. Opoku ist bildende Künstlerin und beschäftigt sich mit Geschichte, Technologie und marginalisierten Narrativen. In ihrer künstlerischen Praxis reflektiert sie, wie wir die Wahrnehmung unserer Welt, der Realität und aller Lebewesen in ihr verändern können, indem wir Allianzen zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie bilden. Ihre bevorzugten Medien sind 3D-Grafik, Animation, Skulptur, Photogrammetrie, Sound, Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Sie ist Teil des Künstler:innenkollektivs PARA, Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und gewann 2022 den gute aussichten Preis für junge deutsche Fotografie. Sie stellte zuletzt u. a. bei Synnika Frankfurt, Église Palermo, Grassi Museum Leipzig, Künstlerhaus Dortmund, Halle 14 Leipzig, Landesmuseum Koblenz und Mutable Studio Los Angeles aus.

Credits:

Konzept, 3D-Produktion, Text: Vanessa A. Opoku

basierend auf Gedichten von Mascha Kaléko und May Ayim

Stimme: Tale Al-Deen

Musik: Adrian Diraque, Markus Dröse

Mastering: Markus Dröse, Philipp Waltinger

>>> ZUM ARCHIV